列車の中、結衣の心は新たな決意で満ちていた。故郷での複雑な思いと、図書館で見つけた戦後の記録が、彼女の小説に新たな魂を吹き込んでいく。結衣の物語はどのように展開していくのか。夢と現実の狭間で揺れ動く彼女の選択が、心に響く言葉となって紡がれていく—。

帰郷の複雑な思い

結衣は、電車の窓越しに流れる景色を眺めながら、胸の高鳴りを感じていた。東京での大学生活から一時的に離れ、実家のある福島へと向かう彼女の心は、期待と不安が入り混じる複雑な思いに満ちていた。駅に降り立った瞬間、懐かしい空気が肌を包み込む。両親の温かな笑顔に迎えられ、結衣は一瞬のほっとした安堵を覚えた。

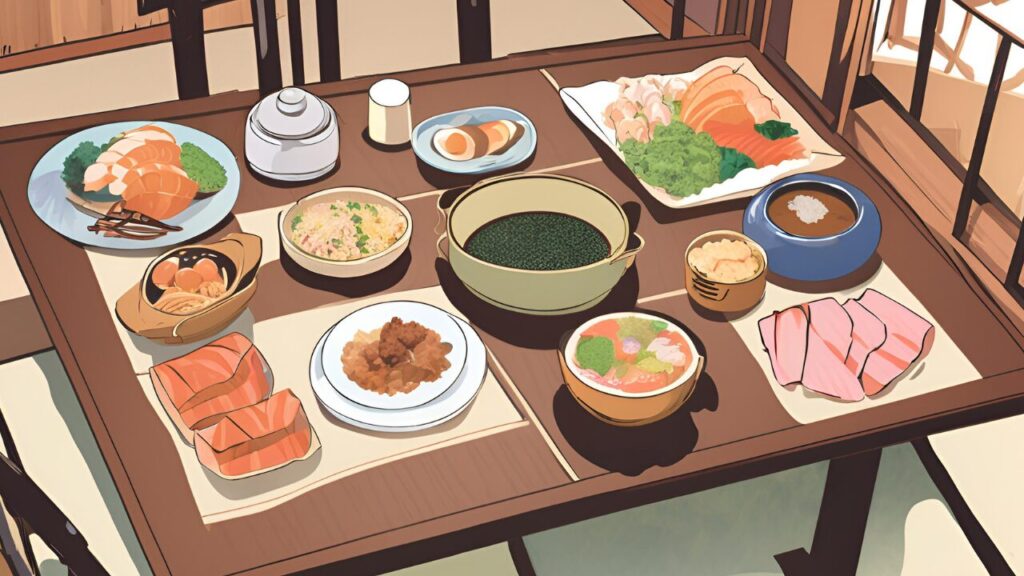

しかし、その安堵感は長くは続かなかった。夕食時、家族が食卓を囲んだ。久しぶりの団欒に、両親の顔はほころんでいた。だが、結衣は何か居心地の悪さを感じずにはいられなかった。

「結衣、東京での大学生活はどう?」父が尋ねた。

結衣は箸を置き、少し考えてから答えた。「うん、充実してるよ。文学の授業が本当に面白くて…」

「でも、就職のことは考えてるの?」母が心配そうに割り込んだ。「文学じゃ、なかなか…」

その言葉に、結衣は言葉につまった。そのとき、姉の志乃が明るい声で話し始めた。

「私の方は順調よ。今度の文化フェスティバルの企画で忙しいけど、やりがいがあるわ。地元の作家さんたちと協力して、素晴らしいイベントになりそう」

「さすが志乃だね。地域のために頑張ってくれて嬉しいよ」父が誇らしげに言った。

結衣は姉を見つめた。志乃の顔には自信に満ちた表情が浮かんでいる。それを見て、結衣の胸に複雑な感情が湧き上がった。

幼い日の約束

突然、幼い頃の記憶が鮮明によみがえってきた。夏休みの午後、10歳の結衣と15歳の志乃は地元の図書館で過ごしていた。二人で選んだ本を抱え、館内の隅にある小さなテーブルに座っている。]

「ねえ、姉ちゃん」結衣が小声で呼びかける。「この本、すごく面白いの」

志乃は優しく微笑んで答えた。「どんなところが面白いの?」

「主人公の女の子が、自分の書いた物語で世界を変えていくんだよ。私も大きくなったら、そんな小説が書けるかな」

志乃は結衣の頭をそっと撫でた。「きっと書けるわ。結衣は想像力豊かだもの」

「姉ちゃんは?姉ちゃんの夢は?」

志乃は目を輝かせながら答えた。「私はね、心を動かす小説を書きたいの。人々の人生を変えるような作品を」

結衣は感激した様子で言った。「わあ、素敵!私も姉ちゃんみたいな作家になりたい!」

「そうね」志乃は笑顔で頷いた。

「いつか二人で、この図書館の棚に自分たちの本を並べられたらいいね」

「うん!約束だよ、姉ちゃん!」

二人は小指を絡ませ、その約束を誓い合った。

夢と現実の衝突

現実に戻った結衣は、その懐かしい記憶と目の前の現実のギャップに、胸が締め付けられる思いがした。

「私も…頑張ってるよ」

結衣は小さな声で言った。「図書館でボランティア活動も始めたし、小説も書いてて…」

「小説?」志乃が眉をひそめた。「それで食べていけるの?」

結衣は顔を上げ、姉をまっすぐ見つめた。涙をこらえながら言った。「姉さんには分からないかもしれないけど、私にとって文学は…私たちの夢だったはずだよ。覚えてる?あの頃の約束を。二人で図書館の棚に自分たちの本を並べるって」

志乃の表情が一瞬、柔らかくなったように見えた。しかし、すぐに現実的な表情に戻った。

「結衣…夢は夢よ。現実を見なきゃ」

その言葉に、結衣は更に深い悲しみを感じた。かつて共有していた夢が、今では二人を隔てる壁になっていることを痛感した。

「分からない?」志乃の声が少し高くなった。

「結衣、現実を見た方がいいわ。私だって夢はあったけど、家族のため、この町のために現実的な選択をしたのよ」

場の空気が一瞬で凍りついた。両親は困惑した表情で姉妹を見つめている。結衣は震える声で言った。

「でも、私は自分の道を行きたいの。この町を捨てたわけじゃない。ただ、違う形で…」

「違う形?」志乃が遮った。

「東京で小説なんか書いてる場合じゃないでしょ?就活はしているの?きちんと将来を見据えてるの?」

結衣は立ち上がった。目に涙が浮かんでいる。

「私だって、将来のことは考えてるよ」

そう言って、結衣は食卓を離れ、自分の部屋へと向かった。後ろで両親が姉を諭す声が聞こえる。部屋に入ると、結衣はベッドに倒れ込んだ。窓の外に広がる故郷の夜景を見つめながら、彼女の胸の中で様々な感情が渦巻いていた。

結衣の脳裏に5年前の出来事が鮮明によみがえった。高校3年生だった志乃が、一流大学の文学部を目指して必死に勉強していた日々。しかし、父の会社が倒産の危機に陥り、家計が急激に悪化した。

志乃は両親の心配そうな顔を見るたびに、自分の夢を諦めていく決意を固めていった。結衣は、志乃が自分の部屋で一人泣いていたのを偶然目撃した日のことを思い出した。志乃の机の上には、憧れの大学のパンフレットと、地元の公務員試験の案内が並んでいた。

志乃は泣きながらもパンフレットをゆっくりと引き出しにしまい、公務員試験の案内を手に取った。その背中は小さく、しかし強い決意に満ちていた。結衣は思わず部屋に入り、姉に声をかけていた。

「姉さん、どうしたの? 泣いてるの?」

志乃は驚いて振り返り、涙を拭おうとしたが、もう隠しきれなかった。

「結衣…ごめん、こんな姿見せちゃって」

結衣は姉の机に近づき、パンフレットと公務員試験の案内を見た。すぐに状況を理解し、胸が締め付けられる思いだった。

「姉さん、夢を諦めるの?」

志乃は深いため息をつき、妹の目をまっすぐ見つめた。

「諦めるんじゃないの。変えるの。家族のために、今できることをするだけ」

「でも、姉さんの夢は? 作家になりたいって…」

「夢は夢のままで大切にするわ。でも今は、現実と向き合わなきゃいけないの」

現実に戻った結衣は、志乃の決断を今さらながら思い出していた。

「姉さん…」結衣はつぶやいた。結衣は深くため息をつき、天井を見上げた。自分の夢を追いかけることと、現実と向き合うこと。その二つの間で揺れ動く気持ちを、志乃はどのように乗り越えたのだろうか。そして今、自分はその岐路に立たされているのではないか。

窓の外に広がる故郷の夜景を見つめながら、結衣の胸の中で様々な感情が渦巻いていた。

自分の選択は正しいのか。家族や地元の期待に応えられているのか。

そんな疑問が、彼女の心を締め付けた。結衣は静かに目を閉じた。明日への期待と不安が入り混じる中、彼女は少しずつ眠りに落ちていった。

新たな発見

翌日、結衣は地元の図書館を訪れた。そこで彼女は偶然、戦後間もない頃の図書館の活動記録を見つけた。古びた資料を手に取り、ページをめくる結衣の目に、興味深い記述が飛び込んできた。

「図書館は単なる本の保管所ではない。それは、地域の魂であり、希望の灯火である」

結衣はその言葉に深く心を動かされた。戦後の混乱期、図書館が地域の再建と人々の心の支えになっていた事実に、彼女は文学の力を再認識した。情報と知識の中心地として機能し、教育の機会を提供し、文化的アイデンティティを支えてきた図書館の姿に、結衣は自分の小説「二つの書架」の新たなテーマを見出した気がした。

彼女の頭の中で、主人公・紗季の姿が鮮明に浮かび上がる。現実世界の古い図書館で働く紗季の姿に、新たな使命感が宿る。想像世界の無限に広がる幻想的な図書館が、単なる空想の産物ではなく、人々の希望や夢、そして社会の記憶を守る場所として輝き始めた。結衣はノートを取り出し、急いで新しいアイデアを書き留めた。

紗季が両世界を行き来する中で、図書館が持つ普遍的な価値を発見していく展開。空想上の図書館員との出会いを通じて、紗季が図書館の社会的役割を学ぶシーン。そして、その学びを現実世界に持ち帰り、地域に貢献していく紗季の成長。

ペンを走らせながら、結衣は自分の小説が単なる自己発見の物語から、社会における個人の役割を問いかける作品へと進化していくのを感じた。図書館という舞台を通じて、彼女は文学の持つ力、そして自分の言葉が持つ可能性を、今まで以上に強く意識し始めていた。

その夜、結衣はスマートフォンに届いた拓海からのメッセージを開いた。そこには、彼女が図書館でボランティア活動をしている姿を撮影した写真が添付されていた。

「結衣の姿を見ていると、勇気をもらえるんだ。君の情熱を小説に注いでみてよ。きっと素晴らしい作品になるはず」

拓海の言葉に、結衣は創作への意欲を掻き立てられた。彼女は深夜まで、小説を書き続けた。物語の中で、地元の図書館で見つけた古い活動記録や、ボランティアとしての経験が見事に融合していった。

新たな旅立ち

帰省最終日、結衣は駅のホームに立っていた。そこで彼女は、以前から気になっていた古い風見鶏に目を留めた。風に揺れる風見鶏は、まるで結衣の新たな旅立ちを見守るかのように、ゆっくりと方向を変えていた。東京行きの列車が到着し、結衣が乗り込もうとした瞬間、ゆったりと動いていた風見鶏が勢いよく回り始めた。

結衣は思わず足を止め、風見鶏に向かって小さくつぶやいた。

「ありがとう。私の物語の中で、あなたに新しい命を吹き込むわ」

風見鶏は一瞬静止し、そして東京の方角をしっかりと指し示した。結衣はその姿に、自分の決意が肯定されたような気がして、胸が熱くなる。列車のドアが開き、結衣は深呼吸をして一歩を踏み出した。車内に入ると、窓際の席に腰を下ろし、ホームを見つめた。両親と志乃が見送りに来てくれている。

志乃の表情には、複雑な感情が浮かんでいるようだった。列車が動き出し、故郷の風景が徐々に遠ざかっていく。車窓から見える風見鶏は、最後まで東京を指し示したまま、結衣を見送っているようだった。東京へ向かう列車の中で、結衣は自分の物語を紡ぎ始めていた。それは、故郷と夢、現実と理想、そして過去と未来を繋ぐ物語。

彼女の指先から生まれる言葉が、やがて多くの人々の心に届くことを、結衣は信じていた。故郷の風見鶏が、彼女の出発を静かに、しかし力強く祝福してくれているような温かさを感じながら、結衣は次の言葉を探し求めた。彼女の旅路は、まだ始まったばかりだった。

そして、列車が新しい未来へと走り続ける中、結衣の心の中で、物語は静かに、しかし確実に形を成していった。それは、彼女自身の成長の物語であると同時に、多くの人々の心に希望の灯りを灯す物語へと変わっていく。風見鶏が指し示す方向へ、結衣は再び旅立った。

コメント